Weil Gösta Neuwirth das Glück hatte, in eine kunstbegeisterte Familie hineingeboren zu werden, konnte er früh damit anfangen sich die Musik zu erobern. In der Volksschule wurde die Vermittlung des Alphabets an die Tonlehre gekoppelt – „H“ wie der Ton H und nicht bildlich „H“ wie Haus. „Das Notenschreiben lief parallel zum Wörterschreiben. Ich habe Noten deshalb schon immer so gelesen wie andere Menschen Bücher“, erklärt Neuwirth dazu. Bereits in Ried spielte er an der Geige bei klassischen Konzerten mit, die der örtliche Arzt initiiert hatte. Sein zwei Jahre jüngerer Bruder Harald brachte in diesem Rahmen als Zwölfjähriger erstmals Klavierkonzerte von Mozart zu Gehör.

Rahmenbedingungen gestern und heute

Der Drang, auch eigene Musik zu schaffen, führte Neuwirth schließlich nach Wien. Dort nahm er an der Musikhochschule das Kompositionsstudium bei Karl Schiske auf. Doch als er in den 60ern an der Universität Wien sein Dissertationsthema einreichen wollte, wurde es von Erich Schenk durch eine antisemitische Motivation abgelehnt. Um über den jüdischstämmigen Opernkomponisten Franz Schreker schreiben zu können, musste er an die Freie Universität Berlin wechseln. 1970 wurde er Mitarbeiter der Schönberg-Gesamtausgabe und leitete ab 1973 das Elektronische Studio der Grazer Musikhochschule. Damit hatte er als Musikwissenschaftler Fuß gefasst.

Dass der Zugang zu musikalischen Quellen versperrt sein kann, ist in unseren Zeiten unvorstellbar geworden. Beim Laien gerät die materielle Ebene von Musik leicht völlig in Vergessenheit, denn wenn Melodien an unser Ohr dringen, sind sie körperlos und flüchtig. Dabei ist Materialität unverzichtbare Voraussetzung für jedes Klangbad, bleibt doch ohne Noten und Instrumente alles still. Zwar hören wir heute in erster Linie Tonaufzeichnungen, aber auch diese sind produziert worden und erreichen uns zudem mittels technischer Geräte.

Der iPod als Musikgeschichte

Dabei ist es gar keine Selbstverständlichkeit, dass sich inzwischen so gut wie jeder die nötige Elektronik leisten kann. Dafür muss man sich folgendes vor Augen führen: Der erste iPod ging im Jahr 2001 auf den Markt und war in der Folgezeit unter Jugendlichen ein oft unerschwingliches Statussymbol. Doch während fast alle Menschen unseres Kulturkreises Zeitzeugen dieses Kulturphänomens waren und diese anfänglichen finanziellen Hürden überwinden mussten, hören wir Musik schon heute völlig anders. Wenn wir unterwegs sind, nutzen wir dazu das Handy und müssen keine gekauften Musikdateien mehr auf den Geräten speichern, sondern können streamen. Je nach Laune, sehen wir uns auch das zum Titel gehörige Video an.

Gösta Neuwirth nutzt die Vorteile der Digitalisierung kaum – seine E-Mails checkt er so gut wie nie und das unüberschaubare Angebot von YouTube-Videos findet in ihm keinen Zuschauer. Das hat aber nicht unbedingt damit zu tun, dass er sich der Technik verweigert, sondern mit seinem Rezeptionsverhalten: „Wenn ich einem Dirigenten bei der Arbeit zusehe, kommt mir sowieso permanent der Notentext dazwischen, den er interpretiert.“ Über seine eigenen Zugangswege hat er sich die Muse Musik schon in jungen Jahren erobert und ist ihr ein Leben lang treu geblieben. Als Lehrer unterstützte er so bedeutende Persönlichkeiten wie Hanspeter Kyburz, Peter Ablinger, Isabel Mundry, Enno Poppe oder Georg Friedrich Haas. Und im letzten Januar wurde er, anlässlich seines 80. Geburtstags, in Donaueschingen mit der Gesprächsrunde „Drei Generationen österreichischer Musik“ sowie mit einem Konzert geehrt.

Digitalisierung an den Hochschulen

Da Musiknotation heute erst für die Mittelstufe auf dem Lehrplan steht, setzen sich die meisten Kinder viel später damit auseinander. Eine vergleichbare Verinnerlichung wie in früheren Zeiten ist dadurch erschwert. Und wenn Nachwuchskünstler heute neue Werke einstudieren, ist für sie natürlich die Versuchung groß, zunächst ein paar Interpretationen zu hören und sich schnell und kostengünstig im Netz das Notenmaterial zu besorgen. Karola Theill, Professorin für Liedgestaltung an der Hochschule für Musik und Theater Rostock, hält fest, dass zeitgemäße Lehre deshalb die Aufgabe habe, die Fähigkeit zu vermitteln, digitale Quellen auf ihre Qualität zu überprüfen.

Das betont auch Sonia Achkar, die an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig Klavier unterrichtet. Doch sie ergänzt: „Die positiven Auswirkungen, die sich durch digitale Zugänglichkeiten für die Studierenden eröffnen, überwiegen meines Erachtens die Nachteile.“ Sie legt, wie Karola Theill, Wert darauf, in der Unterrichtspraxis digitale Quellen bewusst zu hinterfragen. Bisher hat sie noch nicht beobachtet, dass Studierende durch das Überangebot weniger Ausdauer darin haben, sich auf ein Programm zu konzentrieren, das sie einstudieren wollen.

Die ewig gleiche Muse

Das ist ein gutes Zeichen. Denn bei allem Wandel bleibt es dabei, dass die Muse Musik eher spröde ist und viel Aufmerksamkeit braucht – sowohl von angehenden Künstlerinnen und Künstlern als auch vom Konzertpublikum oder von Hörern einer Tonaufzeichnung. Selbst dem leicht getätigten Mausklick muss Kopfarbeit folgen, weil wir sonst an der Oberfläche bleiben und lediglich schöne Melodien naschen. Wer sich aber einmal dem emotionalen Universum einer Bruckner-Sinfonie ausgesetzt hat, der weiß, dass die eigentlichen Erlebnisse tiefer liegen.

Vorschau:

Im nächsten Teil unserer Reihe „Musik und Digitalisierung“ beschäftigen wir uns damit, inwiefern sich die hoch professionalisierte Aufzeichnungstechnik und perfekt abgemischte Tonspuren als Konkurrenz auf den Konzertbetrieb auswirken. Im dritten Teil geht es um künstlich erzeugte Töne und die Frage, ob wir sie als solche erkennen können.

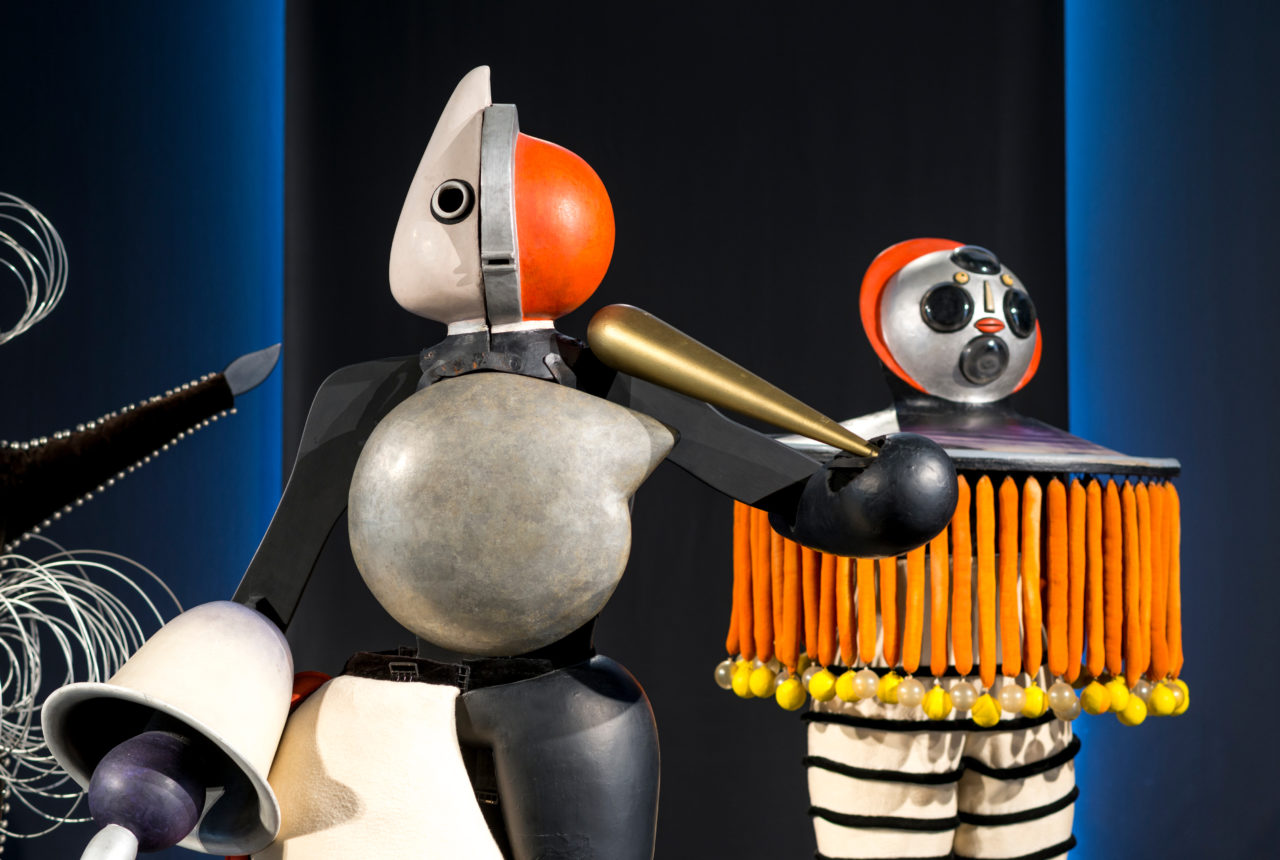

Aufmacherbild: rawpixel/gemeinfrei